—————————————————————

■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.367 ■□■

― ISOマネジメントシステムのテクノファ ―

― つなげるツボ動画版はじめました ―

*** SDGインパクト基準20 ***

—————————————————————

2015年に発表された国連「SDGsアジェンダ」についてお話をして

います。

SDGsとは、

“Sustainable Development Goals”の略で、「持続可能な開発」

と日本語訳されています。

今回は目標12についてです。

■■ 目標12 ■■

目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する。

<12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費

と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の

下、すべての国々が対策を講じる。>

ここには「持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)」

というものが出てきます。

ここで言う「持続可能」とは、人類が存続する限り(永続的)成り立

っていけるという意味ですから、消費と生産の関係性を永続的なもの

にする計画を作ろうという意味になります。

消費と生産の関係を永続的にしない、すなわち壊すものは何かという

と、最も影響を与えるものが「廃棄」です。消費には廃棄が付きもの

です。食べ物で言えばリンゴを食べてもその芯は廃棄されます(非可

食部廃棄)。衣服でも20年、30年着る人は少なく5年も経てば多く

の衣服は廃棄されるでしょう。住居もスクラップ&ビルドされて50

年も経つと街並みがかなり変わってしまいます。このような多くのも

の、温室効果ガスも含めて「廃棄問題」が目標12の最大の取組課題

です。

■■ 食料廃棄問題 ■■

その廃棄問題で強くフォーカスされているものが食料の廃棄問題です。

<2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの

食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーン

における食料の損失を減少させる。>

目標12には具体的に食料の廃棄を2030年までに半減させるとあり

ます。世界の食料廃棄の現状はどうなっているのでしょうか。

実は世界の食料廃棄の現状を調べようとしましたが、これがなかな

か把握しづらい問題であることが分かりました。Googleで検索し

てもズバリこれが食料廃棄量である、生産量に対する廃棄率である、

国別の廃棄率であるといった数字は出てきません。

農林水産省「平成 27 年度食品産業リサイクル状況等調査委託事業

:海外における食品廃棄物等の発生状況 及び再生利用等実施状況

調査、平成 28 年 3 月 11 日 公益財団法人流通経済研究所」に

詳しいのですが、

(1)食品廃棄の定義、

(2)対象プロセス(生産、流通、小売り、消費)区分、

(3)非可食部、潜在可食部、可食部

などの線引きなどが各国バラバラでなかなか比較が難しいという

ことです。

■■ 世界の食料廃棄の現状 ■■

そうはいっても辛うじて以下のような情報は読み取ることが出来

ました。

米国では、2010 年における小売・消費者段階での食料損失は、

6,033 万トンと推計される。これは、小売・消費者段階での供

給量である 1.95 億トンの 31%を占めるそうです。

31%のうち、10%が小売段階での損失であり、21% が消費者

段階での損失であるとしています。データが古いのですが大き

くいって3分の1が廃棄されているということになります。

EUの情報もありました。

EU では、年 9,000 万トン、1 人 当たり年 180kg の食品が

廃棄されている(2006 年データ)との数値が紹介されていま

す。 また、ECのホームページ「Sustainable Food」では、食

品廃棄物の削減に取り組まなければ、「2020 年には食品廃棄

物が 1 億 2,600 万トンに増加する」と述べられている、と

の調査記載があります。

このように160ページの報告書にはいろいろなデータが紹介

されていますが、各国の状況を理解するのはなかなか困難で

す。しかし、EUの例のように一人当たりの年間の食品廃棄

量の比較資料がありますので、それを眺めてみるのがいいか

と思います(平成24年度推計)。

■■ 日本の食料廃棄の現状 ■■

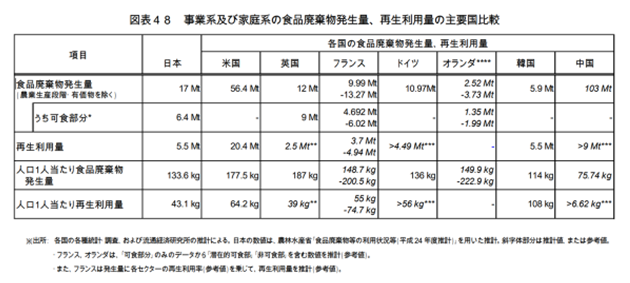

各国の年間一人当たりの食品廃棄物発生量を整理しますと

次のようになります(平成24年)。

・日本 134Kg

・米国 178Kg

・英国 187Kg

・フランス 149Kg

・ドイツ 136Kg

・オランダ 150Kg

・韓国 114Kg

・中国 76Kg

別の資料には、日本には2017年度時点で約570万tの食品

ロス(可食部)があると報告されています。一時、日本は食

品ロス大国と表現されましたが、今では上記の表のごとく先

進国の中で際立っているわけではありません。一人あたり年

間134kg、毎日お茶碗3杯分のご飯を捨てているのと同じこ

と、と例えられています。