044-246-0910

ISOマネジメントシステム審査員の方に有用な情報をお伝えしています。

経済産業省製造産業局が2024年5月に公表した資料「製造業を巡る現状と課題今後の政策の方向性」からスライド5、6「製造企業の状況」「我が国製造業の売上高の変遷」について、背景、統計、国際比較、そして政策的含意について解説をします。

(出典)経産省 製造業を巡る現状と課題今後の政策の方向性2024年5月製造産業局 – 検索

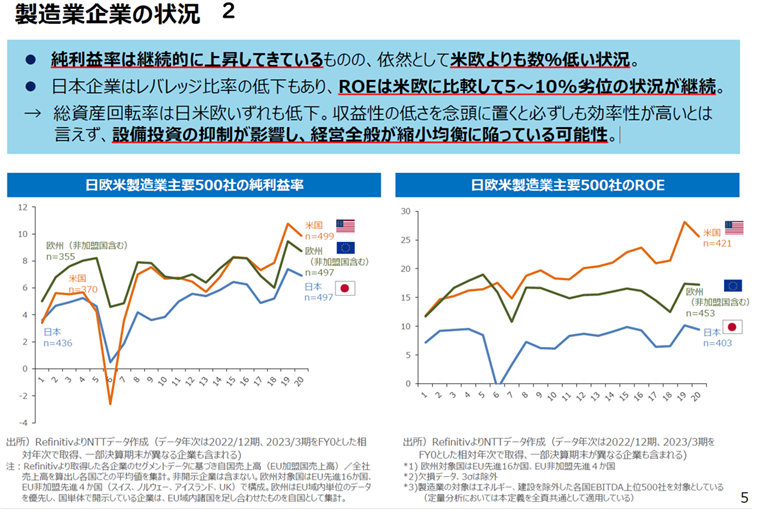

◆「製造企業の状況」解説

――ROE・純利益率・資産効率から読み解く、“縮小均衡”に陥る日本の製造業

このページが明らかにしていること

このページは、日本の製造企業が売上や利益を拡大しているように見えても、経営の質の面では米欧に比べて大きな課題を抱えているという構造的問題に焦点を当てている。とくに、

① 純利益率(どれだけ効率的に利益を出しているか)

② ROE(自己資本利益率)(株主資本に対する収益性)

③ 総資産回転率(資産の運用効率)

④ レバレッジ比率(財務の安全性と積極性)

といった財務指標を用いながら、日本企業が長年「守りの経営」にとどまり、成長投資に踏み出せない“縮小均衡”に陥っている懸念を丁寧に提示している。

1.純利益率は上昇傾向——だが米欧との格差は依然大きい

スライドには、日本・米国・欧州の**製造業の純利益率(Net Profit Margin)**の推移が示されている。ここでは、以下のポイントが重要である:

① 日本企業の純利益率は、2000年代以降着実に上昇傾向にある。

→ 売上が横ばいの中で利益を増やしているという点では“効率的”に見える。

② しかし、その水準は米国・欧州の製造業よりも依然として2〜3ポイント程度低い。

→ 利益率の絶対値で比較すれば、競争力はまだ見劣りする。

この背景には、日本企業がコスト削減を進めて利益を捻出してきた一方で、製品価格や付加価値の高さで収益を上げる力(=価格交渉力)が弱いという構造的な課題がある。

2.ROE(日米欧比較):レバレッジ低下で資本効率に劣位

ROE(Return on Equity)は、企業が株主資本をどれだけ効率的に運用して利益を上げているかを示す重要な指標である。このスライドでは、日本企業のROEが次のように評価されている:

① 日本企業のROEは米欧より5~10%程度低い水準で推移

② 特に2010年代以降は、米国企業が20%台、欧州企業も15%前後を記録する中で、日本企業は10%未満にとどまる年が多い。

その原因として挙げられているのが、「レバレッジ比率の低下」である。

イ なぜレバレッジが下がるとROEも下がるのか?

① レバレッジ(自己資本比率の逆数)は、“他人資本(借入)を使って自己資本の利益を拡大する力”

② 日本企業は1990年代のバブル崩壊後、過剰債務を解消し、借入体質から自己資本体質へと移行

③ その結果、財務は健全化したが、資本を活かしてリスクを取りに行く姿勢が弱まった。

→ 利益が出ても、資本に対する“収益性”は伸び悩む。

つまり、ROEの低さは、“慎重すぎる財務戦略”の裏返しでもある。

3. 総資産回転率:投資控えが“効率の低下”をもたらす

次に取り上げられているのが、**総資産回転率(売上高 ÷ 総資産)**である。これは、企業がどれだけ効率的に資産を運用して売上を上げているかを測る指標である。

① 総資産回転率は日米欧ともに長期的に低下傾向

→ これは世界的な構造変化であり、単に日本固有の問題ではない。

② しかし、問題は日本企業の「収益性の低さ」と組み合わさると、効率性そのものが疑われる。

たとえば、総資産回転率が低下しているのに、高利益率が維持されているのであれば、資産の質は高いと評価できる。しかし日本の場合は、

③ 売上横ばい+利益率は米欧より低い+資産も遊休化が多い。

④ ⇒ 「資産は守っているが、活用できていない」という見方も可能

その背景には、**過剰な設備投資の抑制(ディスインベストメント)がある。つまり、投資を絞りすぎて資産の質が高まらず、結果的に“資産効率が悪化”**している構図である。

4. 「縮小均衡」という構造:守りの経営が生んだ静かな停滞

このページ全体を貫いているキーワードが、「縮小均衡(defensive equilibrium)」である。これは、次のような現象を指す:

| 指標 | 状況 | 含意 |

|---|---|---|

| 売上高 | 横ばい~微減 | 市場拡大が期待できず、外需依存も限界 |

| 利益率 | 改善傾向 | コスト削減や構造改革で“利益は出せている” |

| ROE | 低水準 | リスクを取らず、利益も資本も活かせていない |

| 総資産効率 | 低下 | 資産運用が保守的で、投資循環が弱い |

5. 政策的含意:企業が「稼ぐ力」を活かす仕組みを再設計せよ

このような構造に対して、政策的には次のような対応が必要である:

イ “攻めの投資”を後押しする環境整備

① グリーン投資減税、DX補助金、研究開発税制の拡充

② 金融機関との協調によるリスクマネー供給体制の再構築

ロ 企業のROE向上を促す制度的な圧力

① 東証による「資本コストと株価を意識した経営」要請(PBR1倍割れ対策)

② コーポレートガバナンス改革による経営陣の意識変革

ハ 中長期視点の経営指標重視への転換

① 単年度の利益だけでなく、「5年後の収益力」や「人的資本投資」を重視

② サステナビリティ経営(非財務指標)の導入・評価

総括:「利益は出ている」の先へ――“再投資による成長の回路”を取り戻せ

日本の製造業は、数値上では純利益を上げ、企業体質も改善してきた。だが、ROEや資産効率の観点では、依然として米欧に大きく後れを取っている。その背景には、財務の安全性を追い求めすぎて、投資や成長を抑制してきた企業行動がある。

今求められているのは、内部留保を「守りの蓄積」から「攻めの再投資」へ転換する企業変革である。利益を「次の成長の源泉」へとつなげるための制度設計と経営マインドの改革が、いままさに問われている。このページは、静かに、だが厳しく、日本の製造業の“内なる停滞”を映し出しているのである。

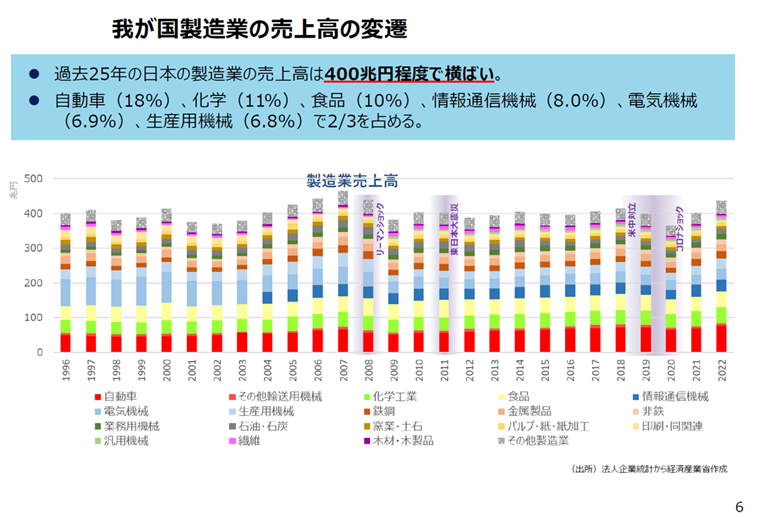

つづいて、1990年代後半以降、約四半世紀にわたる日本の製造業の売上高推移を俯瞰してみる。単なる財務データのグラフにとどまらず、日本の産業構造の硬直化、技術革新の鈍化、政策対応の遅れ、そして「失われた成長の30年」の縮図としての製造業の現在を見てみる。

(出典)経産省 製造業を巡る現状と課題今後の政策の方向性2024年5月製造産業局 – 検索

◆我が国製造業の売上高の変遷

他のページが企業のグローバル展開や投資収益の増加など「外への広がり」を描いているのに対して、このスライドは日本国内の「内なる経済活動」—つまり実体としての製造活動と市場の地盤—がいかに停滞してきたかを示している。まさに、「グローバル化の栄光の陰で、国内製造の地盤沈下が進行していた」ことの証拠資料である。

1. 25年間変わらない製造業の売上:失われた成長の象徴

グラフが示すのは、日本の製造業全体の売上高(名目ベース)が1990年代後半以降、概ね400兆円前後で横ばいであるという事実だ。この数字は、実に象徴的である。なぜなら、日本はこの間、以下のような激変を経験しているからである:

① デジタル革命の進展(インターネット、スマートフォン、IoT)

② 中国・インドなど新興国の台頭

③ 地球温暖化対応の伴うグリーントランスフォーメーション(GX)

④ 世界的な製造業のサービス化とソフトウェア化

⑤ AI・量子技術・バイオ・再生医療などの新技術の出現

にもかかわらず、売上高という最も基本的な経済指標が四半世紀も横ばいというのは、明らかに異常である。

これは、企業が「縮小均衡」に陥っていたこと、すなわち無理に成長を求めず、限られたパイの中で利益だけを最大化する経営に舵を切ったことの現れである。実際、この間、企業の利益率や株主還元は相対的に改善したが、売上という“顧客との接点の量的指標”は増えていない。言い換えれば、顧客数も、商流も、市場範囲も拡大していないのである。

2.構造的に偏重した産業構成:6業種で2/3を占める

スライドが明示するもう一つの核心は、製造業の構成比率における集中性である。たとえば以下のとおり、上位6業種が製造業売上の約66%を占めている。

① 自動車産業(18%)

② 化学産業 (11%)

③ 食品産業 (10%)

④ 情報通信機械(8%)

⑤ 電気機械(6.9%)

⑥ 生産用機械(6.8%)

この数字は、表面的には「日本の強みが集中している」とも見えるが、実際には多様性の欠如と新陳代謝の遅れを示している。なぜなら、この産業構成は1980年代とほぼ変わっておらず、IT革命以降の「デジタルネイティブ産業」がほとんど育っていないからである。

たとえば、半導体設計、AI機械学習、クラウド基盤、バイオテクノロジーなど、世界的に成長を牽引している分野が、日本では主要産業として台頭してこなかった。結果、日本は既存の強み(例:自動車)に過度に依存し、それが政策・投資・教育の方向性までも硬直化させてしまった可能性がある。

3.「ショック→減速→元に戻らない」構造

グラフには、日本経済を直撃した主要ショックが年表的に記されている。

① リーマンショック(2008年)

② 東日本大震災(2011年)

③ コロナショック(2020年)

④ 米中対立・地政学リスクの顕在化(2018年以降)

これらのショックを経るたびに、製造業の売上は一時的に下落し、その後ある程度回復するが、結局は元の“横ばいのライン”に戻ってしまう。つまり、日本の製造業は、ショックをチャンスに変えるような“躍進の契機”をつかむことができていないのだ。

他国では、ショックの後にイノベーションや構造改革によって成長軌道に乗せる例が見られる。米国がリーマン後にGAFAを軸とするデジタル成長を遂げたのはその代表だが、日本はそれとは対照的に、ショックのたびに設備投資が縮小され、リスク回避が常態化し、組織はより保守的になっていった。

4.国内市場の飽和と政策の限界

国内市場が縮小・成熟しているという構造問題も、この停滞の一因である。高齢化・人口減少・購買力の低下といった要因が、内需型の製造業(食品、日用品、機械部品など)の成長余地を奪ってきた。これに対して、政策側は「イノベーション創出」「海外展開支援」などの支援を講じてきたが、いずれも散発的で一貫性を欠き、産業全体の底上げにはつながらなかった。

また、日本独自の制度(終身雇用、年功序列、系列構造など)も、産業の転換と新規事業の立ち上げを阻害する一因となった。新興企業の成長も、規制と資金の壁に阻まれ、製造業分野ではユニコーン企業すらほとんど誕生していない。

5.今後への示唆:売上が増えなければ成長はない

売上高は、単なる数字ではない。それは、企業がどれだけ「顧客と価値を交換できたか」という実体経済の証である。売上の拡大なくして、真の意味での成長も競争力強化もあり得ない。

この25年間、企業は利益率を上げ、財務体質を改善し、投資家への還元を強めてきた。それ自体は評価されるべきだが、それらの多くはコストカットや資産圧縮という“内なる最適化”の結果であり、“外向きの拡張”すなわち市場創出や新事業開拓の成果ではなかった。

だからこそ今、求められているのは、「売上」を拡大させるビジョンである。新市場への挑戦、新製品・新サービスの投入、業態の転換、国境を越えたプラットフォーム化など、製造業の新しい「稼ぎ方」を見出す取り組みこそが急務である。

総括:売上の停滞が映す日本経済の構造的課題

このスライドは、声高には語られていないが、日本経済の最大の懸念である「実体の縮小均衡」を、無言のうちに告発している。

「製造業が日本を支えている」という言葉は、今も人々の中に根強く残っている。しかし、この25年間で、製造業はもはや“絶対的な成長産業”ではなくなった。外に出ることはできたが、中が育っていない。技術はあるが、規模が伸びない。こうした状況が続く限り、日本経済は次の時代の成長曲線に乗ることはできない。

このスライドをきっかけに、単なる「現状分析」ではなく、成長のあり方そのものを問い直す政策論議と産業戦略の再構築が、いま強く求められている。

(つづく) Y.H