044-246-0910

ISO審査員、キャリアコンサルタントの皆さんに有用な情報をお届けします。

6.社会の現状分析と未来への洞察

1) 社会に求められていること

これまで「やりたいことをキャリアにする」という考え方を見てきました。しかし現実には、多くの人が必ずしもやりたい仕事ではなくても、日々懸命に取り組んでいます。

一方で、プロスポーツ選手のように「好きなことを突き詰め、それを仕事にできている人」も存在します。彼らが大きな収入を得られるのは、社会の多くの人が彼らのプレーを「見たい」「応援したい」と強く求めているからです。

つまり、「自分の好きなこと」と「社会に求められていること」を重ね合わせていくこと こそが、プロティアン・キャリアで強調される アダプタビリティ(適応力) なのです。

2) 社会のニーズとアイデンティティの適応

キャリア形成においては、自分の好きなこと(アイデンティティ)と社会のニーズを適応させることが不可欠です。その際の基準が「市場価値」です。

市場価値 = 希少性 × 市場性 × 再現性

- 希少性:持っているスキルや経験がどれだけ独自性を持っているか

- 市場性:そのスキルや経験にどれだけ需要があるか

- 再現性:異なる環境でもそのスキルや経験を活かせるか

この3要素を意識することで、自分のキャリアの立ち位置をより客観的に把握できるようになります。

3) 未来への洞察

市場価値は時代や社会の変化に応じて常に変動します。したがって「現在の価値」だけを基準にキャリア戦略を立てても意味がありません。重要なのは、将来に向けて自分の価値がどのように変化するかを見通し、それに沿って戦略を練ることです。

ここで重要になるのが「予測」ではなく「洞察」です。

- 予測:現状の延長線上から未来を想定すること

- 洞察:変化の本質をとらえ、複数の可能性を見据えること

不確実性の高い時代においては、「1つの未来像」に依存するのではなく、いくつかのシナリオを仮定して準備しておくことが求められます。

4) 市場性を高めるためのポジショニング

自分の市場価値を高めるには、自分を「商品」と見立てて考えることが有効です。その際に役立つのがSTP分析です。

- セグメンテーション(市場の細分化)

年齢、性別、職業、地域、文化などでキャリアを活かせる領域を分類する。 - ターゲッテング(狙う市場の決定)

どの市場が魅力的で、自分の強みを発揮できるかを見極める。ここでは 3C分析 が役立ちます。

3C分析の視点

1.市場・顧客:市場規模はどれくらいか、成長性はあるか、顧客の購買行動はどうか

2.競合:競合はどの程度存在し、自分と比べて優位性を持っているか

3.自分(自社):自分の強みを活かせるか、どの程度の価値を提供できるか - ポジショニング(立ち位置の明確化)

選ばれる存在となるために、自分の提供価値を際立たせ、競合との差別化を図る。

なお、ポジショニングは「現在の立ち位置」に縛られる必要はなく、将来目指したい姿を設定し、その実現に向けて今から行動することが大切です。

7.キャリア戦略を練る

1) 心理的成功を目指す

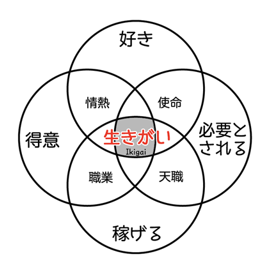

「好きなこと(アイデンティティ)」と「社会が求めること(アダプタビリティ)」を結びつけることが、プロティアン・キャリアにおいて目指す「心理的成功」です。

つまり、自分らしさを保ちながら社会の変化に適応し、自分で定めた成功の姿に近づいていくプロセスといえます。

(自分の好きな事 & 得意な事 (アイデンティティ))

x

(社会の求めている事 & お金になる事 (アダプタビリティ))

「新しいキャリアの見つけ方」P136 参照

この掛け合わせが上手くいったとき、持続的で満足度の高いキャリアが実現します。

- 好きなこと:幸福感や充実感の源泉。キャリア目標の出発点。

- 得意なこと:これまで培ってきたスキル・経験・人脈といった「資本」。

- 社会的需要:活動が社会にとって有意義であるかどうか。自己評価にも直結。

- 稼げること:持続可能性の条件。市場の変化を見据えた戦略的な学びと経験が必要。

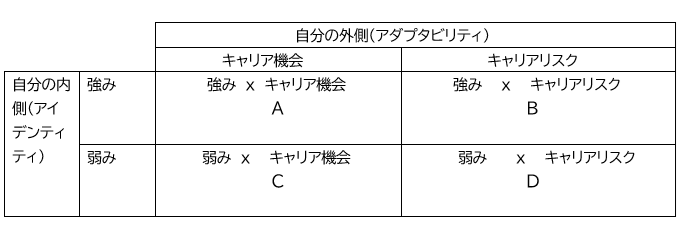

2) 自分の内側と外側を掛け合わせる

キャリア戦略は、内側(アイデンティティ)と外側(アダプタビリティ)の相互作用から考えます。

- 内側:強み・価値観・得意分野

- 外側:業界動向・社会ニーズ・キャリア機会やリスク

以下のように整理するとわかりやすいです。

(「新しいキャリアの見つけ方」P145より引用)

- A(強み×機会):理想的。積極的に攻める。

- B(強み×リスク):困難を強みで克服する。

- C(弱み×機会):学びや挑戦を通じて成長の糧に。

- D(弱み×リスク):回避や環境調整が必要。

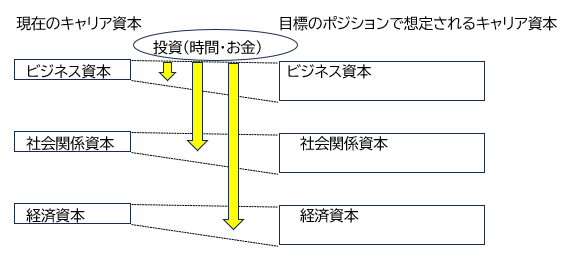

3) キャリア戦略の策定

方向性を定めたら、次に必要なキャリア資本を洗い出し、現在とのギャップを把握します。

- ビジネス資本:スキル・知識・経験

- 社会関係資本:人脈・信頼・コミュニティとのつながり

- 経済資本:資金・生活基盤の安定性

「新しいキャリアの見つけ方」 P148より引用

このギャップを埋めるために、時間とお金をどう投資するかを決めるのが戦略です。

投資を具体的な活動(学習・資格取得・プロジェクト参画など)に落とし込み、行動習慣に組み込むことが重要です。特に、キャリア形成には時間がかかるため、「緊急ではないが重要なこと」に継続的に時間を割く姿勢が成功の秘訣となります。

4) プロティアン・キャリア戦略は「永遠のβ版」

キャリア戦略は一度作って終わりではありません。社会環境も自分自身も変化し続けるため、戦略は常に更新が必要です。

その意味で、プロティアン・キャリア戦略は「永遠のβ版」と呼ばれます。

- 現在地と目指す姿を定期的に確認する

- キャリア資本の蓄積と活用のバランスを調整する

- 戦略をブラッシュアップし続ける

こうした姿勢こそが、変化の時代においてキャリアを持続的に発展させる鍵となります。

8.個人のキャリア自律は組織をも強くする

1)キャリアは「個人のもの」ではない

これまで「キャリアの決定権を自分に取り戻す」ことの重要性を説明してきました。これは「キャリアは完全に個人だけのものだ」という意味ではなく、また「独立やフリーランスを目指すべきだ」ということでもありません。

キャリアとは「生きることのすべて」であり、一人で完結できるものではなく、周囲との関係の中で育まれるものです。

プロティアン・キャリアの考え方では、キャリアは「個人」と「組織」の間に存在するものとされます。

- 個人にとって組織は「心理的成功に近づくためのキャリアを積む場」

- 組織にとって個人は「ビジョン実現のための大切な人的資本」

このように、キャリアは相互依存的な関係の中で成り立っています。

現代は「変化の時代」「人生100年時代」と呼ばれ、企業の寿命が人間の寿命よりも短くなっています。日本型の終身雇用制度もすでに破綻し、従来のように「安定的雇用と引き換えに転勤や異動を受け入れる」という構造は崩壊しました。現在は、個人と組織が対等なパートナーとして関係を築く時代に移行しています。

組織が価値を高めるためには、個人のパフォーマンス=人的資本を最大化することが不可欠です。そのためには、

- 「より良く生きたい」

- 「キャリアを開発したい」

という個人のモチベーションを高め、組織がそれに応える制度設計を行うことが求められます。

自律的にキャリアを築く人材は、課題を自ら発見し、解決に向けて主体的に行動します。これこそが「自ら考え、動くことのできる自律的プロティアン人材」です。

2)キャリア自律時代における上司との関係

- ① キャリアの意向を継続的に伝える

自分がどのようなキャリアを望むのかを明確に言語化し、上司に継続的に伝えていくことが大切です。 - ② 強みを発揮できる環境をつくる

成果を出しやすい働き方や環境があるなら、その改善余地を上司と共有することが重要です。プロティアン・キャリアでは「状況に応じて変化に対応する力(アダプタビリティ)」が欠かせません。

自分の強み・弱みを理解(アイデンティティの確立)した上で、環境に合わせる、あるいは環境を合わせることでキャリアはより発展していきます。

3)個人のキャリア自律は組織のエンゲージメントを高める

企業は「個人がキャリア自律を持つと独立志向が強まり、離職が増えるのではないか」と懸念しがちです。

しかし調査によれば、自律的にキャリアを形成している人は、仕事にも主体的に取り組み、他の社員と協働して課題に挑む傾向があります。

したがって、プロティアンの考え方を導入することは離職を促すのではなく、むしろ組織へのエンゲージメントを高め、人的資本を最大化することにつながります。

9.キャリア資本の蓄積と戦略のブラッシュアップ

1)「資本」を蓄積することが心理的成功を導く

なりたい自分の姿に近づくためには、不足しているキャリア資本を意識的に行動で補い、蓄積していくことが重要です。キャリア資本の蓄積には、次の6つのモデルがあります。

- 1.イントラプラナー型(社内で蓄積)

社内資源を活用しながらビジネス資本を更新し、社内で新たな機会を得つつ、外部との交流を通じて社会関係資本を増やす。 - 2.トランスファー型(転職を前提とする)

タイミングを見て転職し、これまで培ったビジネス資本をさらに拡充するとともに、新たな職場で社会関係資本を構築する。 - 3.ハイブリッド型(副業を実践する)

本業と並行して副業に取り組み、複数のビジネス資本を蓄積する。異なる資本を掛け合わせることで、その人にしかないユニークな市場価値を生み出す。 - 4.プロフェッショナル型(専門性を高める)

特定分野の専門性を深め、ビジネス資本を形成する。新たな知見や最新の動向を学び、専門性を進化させ続ける。 - 5.セルフエンプロイ型(起業する)

形成したビジネス資本、社会関係資本、経済資本をもとに独立し、自分の得意領域を事業化する。 - 6.コネクター型(人と人をつなぐ)

人と人を結びつけて新たなビジネスを生み出したり、コミュニティを形成して社会関係資本を拡大する。

これらの選択の軸となる価値観は「成長」です。自分が成長するために「領域を深めるのか」「広げるのか」を考え、自分に合った戦略を立てて資本を蓄積していくことが大切です。

2)変化の時代には「両利きの経営」が重要

近年の経営学では、企業がイノベーションを成功させるには「知の深化」と「知の探索」を同時に進める「両利きの経営」が不可欠だとされています。

- 知の深化・・・既存事業をさらに成熟させ、安定を図ること。

- 知の探索・・・新たな分野に挑戦し、可能性を広げること。

キャリアを自ら経営する「自分株式会社」の経営者である私たちも同じです。安定のために知の深化を図りつつ、新たな挑戦=知の探索を続けることで、キャリアを持続的に発展させることができます。

3)「プロティアン7つの習慣」による行動チェック

キャリア戦略を実行し、心理的成功を得るための行動基準を次の7つにまとめます。これを「プロティアン7つの習慣」と呼びます。

- 1.情報を収集する

社会の変化に敏感にアンテナを張り、常に情報を収集する。インターネット情報を鵜呑みにせず、複眼的に判断する。 - 2.両利きの読書をする

「知の深化」に資する本と、「知の探索」につながる本を、それぞれ月1冊は読む。 - 3.自分と向き合う

自身のアイデンティティを再確認し、新たな気づきを言語化する。瞑想や静かな時間を持つなど、心を落ち着かせて「無」になる時間を意識的に作る。 - 4.新しい行動を起こす

小さなことでも良いので、未経験の挑戦を習慣的に実行する。 - 5.体と脳の健康を維持する

食生活の改善、運動、瞑想、写経などを通じ、心身の健康を保つ。 - 6.良い人間関係を築く

家族や友人との関係をより良いものにし、心の支えを強化する。 - 7.行動を振り返り、戦略を磨く

自分の行動を定期的に振り返り、戦略との整合性を確認し、必要に応じてブラッシュアップする。

10.まとめ

プロティアン・キャリアの重要なキーワードは、「自由」と「成長」という価値観です。これは、内面的な変化によって外的な変化に対応していくという考え方でもあります。

そのための行動とは、学ぶこと、新しいことに挑戦すること、人とのつながりを広げること、そして将来の選択肢を広げるためにお金を稼ぐことです。これらはすべてキャリア資本の蓄積につながり、未来を切り開くためのプロティアン・キャリアの実践的な考え方といえます。

キャリア・コンサルタントの立場から見ると、この考え方は支援の現場でも極めて有効です。クライアントが環境の変化に翻弄されるのではなく、自らの価値観を基軸に「自由」と「成長」を実現していく姿勢を持てるよう、伴走することが求められます。具体的には、自己理解を深めるための問いかけ、学びや挑戦を後押しする支援、人脈形成を促すアドバイスなどを通じて、プロティアン・キャリアを実生活に結びつけていくことが重要となります。

参考文献:

有山 徹 (著), 田中 研之輔 (監修)(2022)「今のまま働き続けていいのか 一度でも悩んだことがある人のための新しいキャリアの見つけ方 自律の時代を生きるプロティアン・キャリア戦略」アスコム

吉末直樹(つづく)