044-246-0910

ISO審査員、キャリアコンサルタントの方に有用な情報をお伝えします。

半径5メートルの職場風土が企業風土を変える

企業の担当者の方から、よく次のような質問をいただきます。

「社員一人ひとりの関係性を変えただけで、企業にとってどんなメリットがあるのでしょうか?」

社員一人ひとりの関係性を変えることで、まず変化が現れるのは職場風土です。

職場風土とは、社員一人ひとりの「この会社は〇〇である」という価値観の集合体であり、言い換えれば「職場の雰囲気」ともいえるものです。

では、職場風土を変えずして、組織風土や企業風土を変えることはできるでしょうか。

企業規模が大きくなるほど、長年培われた企業風土は「文化」として定着しています。

しかし、職場風土を変えることなら可能だと感じませんか。

人は、自分の想像の及ばない大きな変化には現実味を感じにくく、結果として「できない理由」や「行動しない言い訳」を探してしまうものです。

だからこそ、まずは自分の半径5メートルの関係性―つまり、日常的に関わる同僚や上司、部下との関係を変えることから始めるのです。

職場風土を変える第一歩は、前述の「バウンダリー」「スラブ」「サイロ」といった人と人との間の距離を縮めることにあります。

そのために、次のような行動が有効です。

- 相手の反応や立場に関係なく、感謝の気持ちを伝えること。

- 上下関係にとらわれず、自分の考えを率直に伝えること。

- 立場に左右されず、信念をもって行動すること。

つまり、一人ひとりの「関係密度」に対するマネジメント次第で、職場風土は良い方向へ変わるのです。

そして、その積み重ねがやがて企業全体の風土を変えていく力となります。

組織を成功に導くには「急がば回れ」

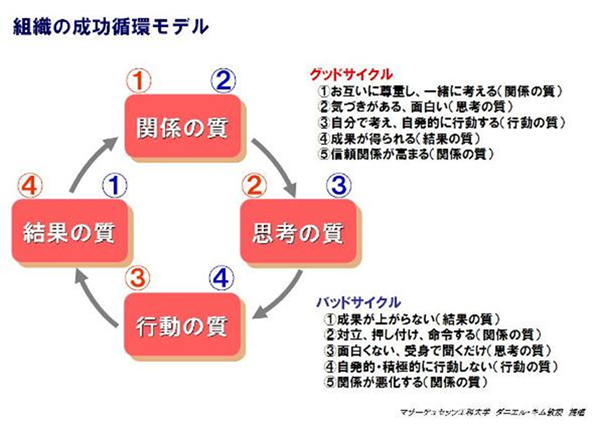

関係性の向上が企業の成功へとつながることを裏付ける理論として、マサチューセッツ工科大学のダニエル・キム氏が提唱した「成功循環モデル」があります。

このモデルでは、組織を構成する要素を「関係」「思考」「行動」「結果」という4つの質で捉えます。

その中でも最も重要なのが「関係の質」です。

「関係の質」が高まると「思考の質」が上がり、「思考の質」が上がることで「行動の質」が向上し、

結果として「結果の質」――すなわち組織の成果や成功へとつながります。

そして、得られた「結果の質」が再び「関係の質」を高め、

組織全体に好循環のサイクルを生み出すのです。

成果を急ぐより、関係を深める

「結果の質」を高めたいのであれば、まずは「関係の質」を高めることから始める必要があります。

生産性や心理的安全性を高めたいときも同じです。

仕組みや制度の見直しに取りかかる前に、日々の関わり方やコミュニケーションの質を見直すことが先決です。

企業として成果を上げたいのであれば、構想や計画の段階から関係の質を高めるために、

関係部署や関係社員を集め、率直に情報を共有し合うこと(=手の内をさらすこと)から始めるのです。

4.「関係密度」を高められる人になるために

「関係密度」を高める力 ― 「関係構築力」をチェックする

「関係密度」を高めるためには、まず自分自身がどの程度、周囲の人と質の高い関わりを築けているのかを知ることが重要です。

そのための第一歩として、「関係構築力」の現状を診断してみましょう。

セルフイメージと関係の質

人は誰でも、自分についてのイメージ――自己概念(セルフイメージ)を持っています。

たとえば「自分は気が小さく、人前で話すのが苦手だ」と思っている人は、自然とそのイメージどおりの行動をとり、発表などの機会を避けがちになります。

このように、自分に対するイメージが固定化され、それが行動や周囲からの評価にまで影響する現象を、セルフイメージの固定化と呼びます。

そして、この固定化は自分ひとりの力で作られるものではありません。

日々の職場環境や、関わる他者とのやり取りの中で、少しずつ形成・強化されていくのです。

「関係構築力」を測る3つの領域

今の自分がどんなセルフイメージを持ち、

どのような関係の築き方をしているのかを知ることができれば、「関係密度」を高めるためのヒントが見えてきます。

そのために用いるのが「関係構築力診断」です。

この診断は、次の3つの領域に基づいて構成されています。

- 職務挑戦思考 ― 仕事への前向きな姿勢や挑戦意欲

- 人間関係思考 ― 他者への関心や共感、信頼の築き方

- 職場へのフォロワーシップ ― 組織や上司・同僚への協働的な関わり方

それぞれの領域に5問ずつ、計15問で構成されています。

3領域に各3つ以上のチェックをつけることができれば、職場において質の高い接触ができていると自信を持ってください。

「関係構築力診断」

| 職務挑戦思考 | 人間関係思考 | 職場へのフォロワーシップ |

|---|---|---|

| □仕事の内容が変化に富んでいる | □職場で慕われ、尊敬されている | □職場に対して自分ができることを追求している |

| □仕事を通じて、困難な課題に挑戦する | □自分の仲間の可能性や能力を知ることができる | □職場が気づいていないことに取り組んでいる |

| □仕事を通じて、社外の人とも広く関わる | □仲間の意見や行動を考えたり理解したりできる | □職場に対して影響力を発揮している |

| □仕事を通じて、専門的な知識を深める | □他者との関係性を通じて自分自身が成長できる | □職場からの期待を超える取り組みをしている |

| □仕事を通じて、新しい事や創造発見をする | □他者との表面的でなく心からのつながりを持てる | □職場から将来期待されることに取り組んでいる |

出典:本書P116より引用

社長や管理職こそ、以下の自分をさらけ出す事が大切

部下との接触の質を高めるためには、「自己理解」と「相手への理解」を通じた相互理解が欠かせません。

「サイロ(役職や階層による距離)」が大きい場合、人柄に対する誤解が生まれやすく、それが信頼関係の構築を阻害する要因となってしまいます。その結果、部下からの接触機会が減少し、「関係密度」を高めることが難しくなる可能性があります。

部下を持つ立場にある人こそ、意識的にこのサイロを縮め、相互理解を深めていく必要があります。

「欠点宣言」で「愛される上司になる」

リーダーとして信頼されるためには、自分の欠点を積極的に開示する姿勢が重要です。

自分を「完璧な人」として振る舞うのではなく、「こういう苦手な部分がある」と素直に伝えることで、部下の理解と共感を得ることができます。

人は誰かと手を取り合うことで、大きな成果を生み出すことができます。リーダーも強さだけでなく弱さを持っていることが伝わると、部下は「助けたい」という気持ちを抱きやすくなります。

ただし、部下がそのように動いてくれるのは、上司に対してリスペクトを感じている場合に限られます。信頼と尊敬の土台があってこそ、「欠点宣言」は効果を発揮します。

「キャリア観」は「関係密度」を高めるための必需品

上司と部下の関係において、部下が抱える課題には2つのタイプがあります。

1つ目は、対象が明確で、着実に解決へと進められる「物理的課題」です。

2つ目は、対象が抽象的で、すぐには解決できず、時間をかけて適応していくしかない「適応課題」です。

近年は、この「適応課題」に関する悩みが増加しており、そのため1on1面談の必要性が高まっています。上司には、自身の「キャリア観」を持って部下と向き合う姿勢が求められます。

キャリア観とは、

- 「どう働くか」

- 「何のために働くか」

- 「どのような人生を送りたいか」

といった問いへの自分なりの答えを持つことです。さらに、「人にはすぐに解決できない、割り切れない側面もある」という考え方を受け入れることでもあります。

「キャリア」という言葉は、人が生まれてから死ぬまでの期間を通じて歩む道のりを意味します。人生100年時代となった今、「自分は何者か」を考える時間が長くなっています。

そのなかで、自分のキャリア成長に覚悟と責任を持ち、自ら舵を取る姿勢が求められています。上司がキャリア観を持って部下と向き合うことは、信頼関係を深め、「関係密度」を高める上でも欠かせない要素なのです。

挨拶こそ、心理的な距離を縮める最強のツール

離れている人とは、関係性を築くことはできません。

ここで言う「離れている」とは、物理的な距離だけでなく、心理的な距離も含みます。

重要なのは、信頼し合える関係を築くことの必要性を理解することです。

どれほど強いタイプの人であっても、一人だけで何かを成し遂げられるわけではありません。誰もが、互いの信頼に基づいた関係性を必要としているのです。

その第一歩として有効なのが「挨拶」です。

挨拶は、まだ十分な関係が築けていない相手や、あまり接点のない相手にも、毎日気軽に声をかけられる絶好の機会です。

サイロ(組織の縦割り構造)やスラブ、バウンダリー(心理的な境界)が生み出す「心理的な溝」を気にしすぎず、積極的に声をかけ、接触の機会を増やしていきましょう。

他人の印象や評価は、3回会うまでに決定する

「印象や評価は、初対面から3回で決定し、ほぼ固定化される」という スリーセットの法則 があります。

これは「関係密度」を高めるうえで、決して無視できない重要な考え方です。

他者への印象に強い影響を与える要素は、次の3点です。

- 1)表情

- 2)話し方

- 3)身だしなみ

1)表情

印象をよくするためには、表情のトレーニングが効果的です。

以下の8種類の表情を順に作ってみましょう。

①元気 ②幸せ ③満足 ④落ち着いた ⑤疲れ ⑥悲しみ ⑦心配 ⑧緊張

特に「幸福」や「満足」を示す表情が乏しいと、他者から「平淡な印象」に見られてしまう傾向があります。笑顔や柔らかい表情を意識することが、関係構築の第一歩となります。

2)話し方

話し方も第一印象を左右する重要なポイントです。

トレーニングの際は、次の2点を意識しましょう。

①話す言葉を選び出す

②話す順番を決める

この2点を意識することで、伝えたい内容が整理され、相手に伝わる話し方になります。

3)身だしなみ

身だしなみは「自分がどう見られたいか」を意識することで自然と変わります。

出典:

中村 英泰 (著)、田中 研之輔 (監修)(2022)「社員がやる気をなくす瞬間 間違いだらけの職場づくり」アスコム

吉末直樹(つづく)