044-246-0910

ISO審査員、キャリアコンサルタントの方への有用な情報をお伝えします。

3)キャリアオーナーシップ施策を段階的に実行する(行動方針その13)

人材育成とキャリアトランスフォーメーションの課題

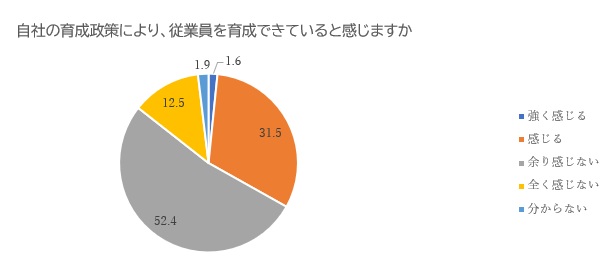

日本の人事部「人事白書2021」によると、「自社の育成施策で従業員を十分に育成できているか」という問いに対し、多くの企業が否定的な回答をしています。現状、多くの組織で育成施策が十分に機能していないのです。

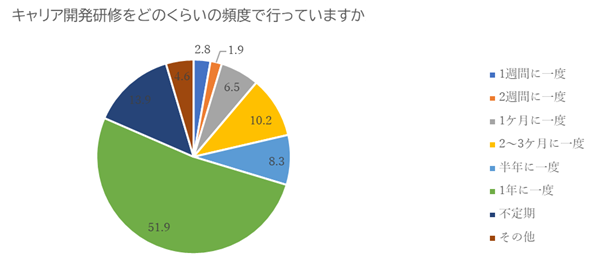

また、「キャリア開発研修の実施頻度」については、大半が「年に一度」にとどまっています。これでは社会の急速な変化に追随できません。日常的にキャリアを見直し、改善していく場を持つことが不可欠です。

新しいキャリア研修の形

田中教授は複数の大企業で「これからのキャリア研修」を推進しています。内容は以下の通りです。

- 頻度:月1回

- 時間:最大1.5時間

- 形式:オンラインツールを用いた対話型会議

- 内容:

① 現状の業務課題

② 課題への具体的解決策

③ 今日からできるキャリアアクション

④ 今後のキャリア戦略

この研修の最大の目的は、参加者一人ひとりの人的資本の最大化にあります。

越境経験を活かす

ミドル・シニア層の生産性低下は、「社内一筋」「年功序列に基づく社内専門家」としての惰性に起因することが多いと言えます。これからは、社内業務に加え、異業種・異分野から学ぶ「越境学習」や、複数の仕事を担う「複業」を通じて職能を磨くことが求められます。

キャリアオーナーシップ会議の開催

経営戦略や事業戦略に比べ、キャリア戦略の会議は軽視されがちです。しかし、離職率が低く、社員がやりがいを持って働いている企業は、定期的にキャリア戦略会議を行っています。そこでは以下の3点を重視しています。

- 構造:キャリア開発の人事戦略の策定

- 関係:企業と個人の関係性向上

- 主体:主体的に働く社員の支援

さらに、キャリア戦略会議では次の3つの観点を深めます。

- ① どのフィールド・職種を選択するか(キャリア選択)

- ② どの強みを武器にキャリアを形成するか(キャリア形成)

- ③ どのキャリア体験を蓄積し転換するか(キャリア資本)

離職防止のために人事ができること

厚生労働省「令和2年転職者実態調査」によると、転職理由の上位は以下です。

- 労働条件(賃金以外)が悪い(28.2%)

- 仕事内容への不満(26.0%)

- 賃金が低い(23.8%)

- 会社の将来への不安(23.3%)

- 人間関係の不和(23.0%)

転職の理由

| 順位 | 転職の理由 | 割合 |

|---|---|---|

| 1位 | 労働条件が(賃金以外)がよくなかったから | 28.2% |

| 2位 | 満足のいく仕事内容ではなかったから | 26.0% |

| 3位 | 賃金が低かったから | 23.8% |

| 4位 | 会社の将来に不安を感じたから | 23.3% |

| 5位 | 人間関係がうまくいかなかったら | 23.0% |

| 6位 | 他に良い仕事があったから | 16.1% |

| 7位 | 色々な会社で経験を積みたいから | 15.9% |

| 8位 | 能力・実績が正当に評価されないから | 16.1% |

出典: 厚生労働省「令和2年転職者実態調査の概況」 本書P136より引用

注:3つまで複数回答のため、割合の合計は100となりません。

このうち「満足のいく仕事内容でなかった」「会社の将来への不安」「人間関係がうまくいかなかった」は、キャリア開発施策で改善できる分野です。田中教授は「キャリア開発を定期的に行えば離職は減る」と指摘しています。重要なのは、年1回の形式的研修ではなく、日常的にキャリアを考えるワークアウトの仕組みを整えることです。

最先端のキャリア開発の方向性

HRテクノロジーの発展により、キャリア支援は次の段階へ進みます。

- キャリア開発を「日常」にする

- キャリア開発を「トレーニング型」にする

- 進捗状況をデータで分析する

キャリアは数時間の研修で変わるものではありません。四半期・半期単位での変化を数値化し、蓄積データからAIが最適な対処法を提示する未来も期待できます。

4)キャリアオーナーシップ施策をグロースさせる(行動指針その14)

人的資本最大化に向けた課題認識

人的資本経営の中心課題は「社員一人ひとりのポテンシャルを最大化」することにあります。

しかし、多くの組織が次の3つの課題に直面しています。

- 人材の慢性的な不足を嘆くのみで打ち手がない

- シニア・ミドル社員のキャリア停滞に目をつぶる

- テクノロジー導入の遅れにより生産性が上がらない

これらに当てはまる組織は「赤信号」です。戦略的かつ実行力ある施策が求められます。

人事部が担うべき3つの役割

- 人的資本最大化の効果を検証する仕組みづくり

●定性的・定量的分析を通じて施策の効果を可視化

●HRテクノロジーを活用したエビデンスベースの人材開発 - 組織をつなぎグロースさせる司令塔的役割

●組織間を接続し、文化的な意識変容を促す

●「仕事は与えられるもの」から「自ら創造するもの」へのマインドチェンジを推進 - 大胆かつ戦略的な総合型キャリア開発施策

●シニア・ミドル層へのリスキリングを諦めず、実現の仕組みを探求

●問題から逃げず、持続可能な成長に向けた仕組みづくり

「従業員体験(EX: Employee Experience)」の重要性

人的資本経営においては「従業員体験(EX)」の設計と実行が不可欠です。

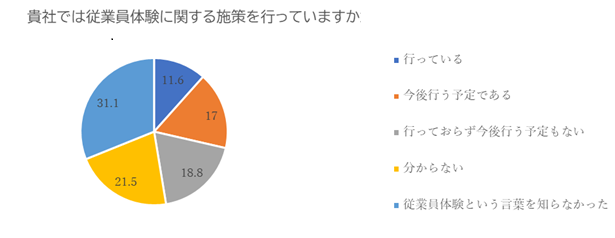

日本の人事部「人事白書2023」によると、従業員体験施策に取り組んでいる企業は 11.6% にとどまります。

上記の回答をした企業の中で「行っている」「今後行う予定である」とした企業に対し「従業員体験の施策を行う理由は何ですか」と問うたところ、1位は「従業員エンゲージメントの向上(75.7%)」、2位は「従業員のキャリア開発支援(59.5%)という回答がありました。

「従業員体験」に関する施策を行う理由は何ですか

| 順位 | 理由 | |

|---|---|---|

| 1位 | 従業員エンゲージメントの向上 | 75.7% |

| 2位 | 従業員のキャリア開発支援 | 59.5% |

| 3位 | 従業員満足度の向上 | 48.8% |

| 4位 | 社内コミュニケーションの活性化 | 45.9% |

| 5位 | 離職防止・従業員の定着 | 44.6% |

| 6位 | 生産性の向上 | 38.5% |

| 7位 | 組織の一体感の醸成 | 36.5% |

| 8位 | 従業員の幸福度の向上 | 31.8% |

| 9位 | 業績の向上 | 20.3% |

出典:日本の人事部「人事白書2023」 本書P151より引用

現状を踏まえた上で、これらの施策の方向、力点、実践についてまとめます。

- 「従業員体験」は人的資本経営の促進

人的資本経営の最大の着眼点は、「人への投資」です。人を資源ではなく投資対象としてとらえていくことで、組織に依存しキャリアプラトーにある従業員に主体的な行動を促します。 - 「従業員体験」はエンゲージメントの向上

育児、介護、病気など従業員のキャリア形成に大きな影響を及ぼすライフケアをサポートする「従業員体験」施策は会社への感謝や帰属意識を増幅させます。 - 「従業員体験」は持続的キャリア形成の実現

人生100年時代を迎えて働く期間が長くなったことにより、キャリアについても中長期に考える必要があります。「従業員体験」を埋め込む全体戦略の中で伴走型のキャリアドックを構想してください。キャリア施策を年1回のお祭りから、月に一度の機会を設けてキャリア相談やキャリアトレーニングを身近なものにすることです。

5)キャリアオーナーシップ施策を検証して再構築する(行動指針その15)

基本的な考え方

キャリアオーナーシップの定着は、経営・人事・社員の三位一体による取り組みが不可欠です。

単発的な研修や制度導入にとどまらず、経営戦略に組み込み、組織文化として根付かせることが重要です。

実現に向けた3つのステップ

ステップ1.経営戦略への明確な組み込み

•経営陣と人事トップが今後の方向性を協議

•「人への投資」を中期経営計画に位置づける

•人的資本経営を“コスト”ではなく“成長戦略”として明文化する

ステップ2.マネジメント層への共有と浸透

•人事部が主導して施策の意図と方法をマネジャーへ展開

•マネジャーが現場のキャリア支援を担えるよう教育・支援

•人事部と現場管理職が連携し、日常のマネジメントにキャリア視点を埋め込む

ステップ3.社員一人ひとりの主体的実践

•社員がキャリアオーナーシップを持ち、自ら学び・挑戦する

•組織内外のリソースを活用しながら人的資本を最大化

•キャリア形成を「自分ごと化」し、組織と個人の相乗的成長を図る

6.人的資本を最大化させるキャリアオーナーシップ経営

1)キャリアオーナーシップ経営に関する中期経営計画を策定する(行動方針その16)

個人がキャリアオーナーシップを実現するためには、経営陣の理解と協働が不可欠です。経営の視点から見ると、キャリアオーナーシップを推進する目的は「人的資本の最大化」にあります。そのためには、社員をコストとして扱うのではなく、投資対象として捉え、主体的なキャリア形成を支援していく必要があります。

この「人的資本の最大化」を実現する経営手法こそが、キャリアオーナーシップ経営です。人的資本の最大化とは、社員一人ひとりのポテンシャルを存分に発揮させることで、企業の生産性や競争力を高めることを意味します。社員がやりがい・生きがい・働きがいを感じながら働ける環境づくりこそが、その基盤となります。

「これまでの日本型経営」から「これからの日本型経営」へ移行する転換期において、組織内部ではさまざまな「ゆがみ」が生じています。キャリアオーナーシップ経営では、こうした「ゆがみ」を的確に発見し、迅速に対応することが求められます。

企業の持続的成長を促す「これからの日本型経営」とは、まさにキャリアオーナーシップ経営です。それを開かれたものとして推進することで、日本企業の生産性や競争力の再向上を実現できるでしょう。

2)キャリアオーナーシップ経営と人的資本経営を連携させる(行動指針その17)

日本の人事部門は依然として「管理部門」とみなされる割合が高く、価値を創造する成長部門として十分に機能していないと指摘されています。その大きな要因の一つが、人事戦略が経営戦略に結びついていないことです。

いま求められるのは、人事部門の役割転換です。単なる管理機能を担うのではなく、組織の成長をけん引する「グロースユニット」として、経営戦略と人事戦略を戦略的に結びつけることが必要です。

また、人的資本の最大化を実現するためには、個人と組織との新しい関係性を築くことが不可欠です。経営戦略と人事戦略を中長期計画の中で連携させ、組織内キャリアから自律型キャリアへと変容を促す取り組みを総合的に展開していくことが、これからの人的資本人事に求められています。

3)人的資本の情報公開を活かす(行動指針その18)

いま日本企業が全力で向き合うべき課題は、社員一人ひとりの心理的幸福感を維持しつつ、主体的なキャリア形成を支援しながら、企業の生産性と競争力を高めていくことです。「人的資本の情報開示」は最終目的ではなく、「人的資本の最大化」を実現するための手段として戦略的に位置づけなければなりません。収集・開示されるデータは、人材を管理するためのものではなく、人材を活用するために生かしてこそ意味を持ちます。

これからの課題として注目すべきは「動的人材ポートフォリオ」の活用です。動的人材ポートフォリオとは、単に現在の人材構成やスキルを起点とするのではなく、経営戦略の実現や新たなビジネスモデルへの対応といった将来目標から逆算し、必要となる人材要件を定義することです。そのうえで、その要件を満たす人材を獲得・育成していくことが、これからの企業に求められる戦略的アプローチなのです。

4)人的資本を経年分析する(行動方針その19)

人的資本の情報開示は、人的資本最大化への第一歩に過ぎません。公開データを収集・分析し、一人ひとりのポテンシャルを最大限に引き出すための新たな人材戦略を設計するとともに、より実践的なキャリア開発支援に取り組むことが重要です。

業務を「やらされている」と感じながら働く人材は、人的資本を十分に発揮できていません。若手社員の離職が続く一因も、このような環境にあります。したがって、人的資本を最大化するために、どのような人事政策が有効かを戦略的に検討し、キャリア開発を「年1回の制度」から「日常的な支援」へと移行させることが求められます。

田中教授は複数の企業と協働し、人的資本を最大化させるための「プロティアン・キャリアドック」を推進しています。そのゴールは、一人ひとりが能力を存分に発揮しながら組織に貢献し、その力を企業が生産性や競争力の向上へとつなげていくことにあります。

5) キャリアオーナーシップ経営で生産性と競争力を向上させる(行動指針その20)

キャリアオーナーシップを推進する目的は明確です。それは、組織の生産性と競争力を高めることにあります。キャリアオーナーシップ経営とは、単に社員のキャリア自律を促すだけではなく、組織を再活性化させるための「最後の切り札」でもあります。変化に適応できない企業は、すでに優秀な人材の流出や人材確保の困難といった問題に直面しています。

これからの会社と社員の関係は、「選ぶ・選ばれる関係」でなくてはなりません。情報や行動を過度に統制する経営は時代にそぐわず、むしろ柔軟な発想と主体性を尊重する姿勢が求められます。今後の経営には、経営戦略・事業戦略・キャリア戦略の三位一体が不可欠です。なかでもキャリア戦略は、経営戦略と事業戦略をつなぐ原動力であり、社員一人ひとりの人的資源を最大化することで、企業の戦略を着実に実現へと導きます。

さらに、キャリアオーナーシップは社会的にも大きな役割を担っています。人生100年時代を迎え、これまでの働き方の前提が大きく変化する中で、新しい働き方を創出することが求められています。社会の変化に適応するためには、自らのキャリアに責任を持ち、自律的に成長し、個人の力を最大限に発揮することが不可欠です。そして、その力によって、自らの未来を主体的に切り拓いていくのです。

7.まとめ

本書は、一人ひとりが今日からキャリア形成を始め、個人と組織のより良い関係を築くための「キャリアオーナーシップ・ガイドブック」です。ここで示した20の行動指針は、キャリアオーナーシップを実現するための具体的な道標となります。

キャリアオーナーシップは、より良い働き方を創出し、心豊かな持続可能な社会を実現するための切り札です。一人ひとりが過去の経験を受け入れ、目の前の変化に自分らしくしなやかに適応しながら、未来を創り出していく。そのために個人と組織の関係性を最大化し、持続的に行動していくことが求められています。

出典:

『日本の人事部 人事白書2021』(株株式会社HRビジョン「日本の人事部」編集部 編)

吉末直樹(つづく)