044-246-0910

1.日本にとっての最大の課題

「日本の将来はどうなるのか」と不安を抱く人は少なくありません。その最大の課題は「人口減少」であるといえます。

人口減少問題の第一人者である河合雅司氏は、『未来の年表』『未来の年表2』など多数の著作を通じて、日本社会の将来像を提示し、具体的な提言を行ってきました。本レポートでは、その著作『未来を見る力―人口減少に負けない思考法』を基に、ISO審査員、キャリアコンサルタントにとっても有益となる視点を整理します。

ISO審査員キャリアコンサルタントの皆さまには、本レポートをきっかけとして人口減少に関する書籍に触れ、より広い見識をもって業務に臨まれることを願っております。

2.日本の現状

「日本の将来推計人口(2019年)」によれば、日本の人口は以下のように減少していくと見込まれています。

・ 2010年:12,806万人

・ 2020年:12,503万人

・ 2030年:11,913万人

・ 2040年:11,092万人

・ 2050年:10,192万人

この推計から分かるように、10年ごとの人口減少幅は 約300万人 → 600万人 → 800万人 と拡大しており、減少スピードが加速していることが明らかです。

出典:高齢社会白書(2019年版)「日本の年齢階層別将来人口推計」

参照:河合 雅司(2020)「未来を見る力―人口減少に負けない思考法」PHP研究所 P24

人口減少の影響は、私たちの生活に直結しています。その典型例として「大規模ショッピングモール」の動向が挙げられます。

たとえば、2019年9月に増床・大規模リニューアルを行いグランドオープンしたイオンモール高岡は、専門店を約200店舗に拡大し、北陸最大級の商業施設となりました。しかし、新規オープンした飲食店ではアルバイトの確保が難しく、割増賃金で募集せざるを得ない事例が生じました。これは、労働力不足と消費者層の縮小という、人口減少社会の実態を象徴しています。

また、イトーヨーカドーは2023年に、構造改革の一環として33店舗の閉鎖を発表しました。ここからも分かるように、従来の「店舗数の増加や売り場面積の拡大」という成長モデルは、すでに転換点を迎えています。

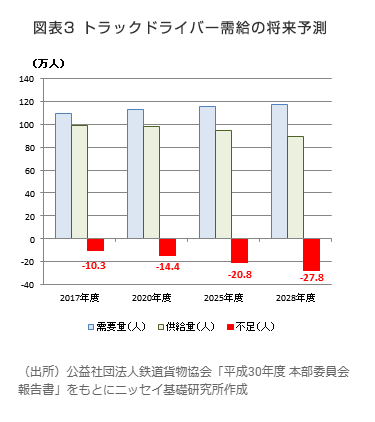

さらに、インターネット通販の拡大により、若年層が実店舗に足を運ぶ機会は減少しました。一方で、高齢者など「買い物弱者」にとっては、ネット通販が新たな生活インフラとして期待されています。しかし、配送面には深刻な課題があります。公益社団法人鉄道貨物協会の資料をもとにニッセイ基礎研究所が作成した推計によれば、大型トラック運転手の不足数は2028年度に27.8万人に拡大する見通しです。

すなわち、ネット通販需要が爆発的に増加すれば、配送システムの限界が表面化し、社会全体の機能が滞る恐れがあります。現在は担い手によって辛うじて成り立っていますが、将来どこかの歯車が欠けたとき、社会はどのように変わるのか──その想像力を持つことが求められています。

参照:河合 雅司(2020)「未来を見る力―人口減少に負けない思考法」PHP研究所 P35

3.こんな考え方は通用しない

人口減少によって日本社会が直面する変化は、私たちがこれまで経験したことのない事態です。しかも構造的な問題であるため、万能の「正解」は存在しません。従来のやり方は通用せず、過去の成功体験にとらわれるのではなく、「残すもの」と「捨てるもの」を選別する視点が求められます。

(1)「人手不足は外国人、女性、高齢者で解決できる」の誤解

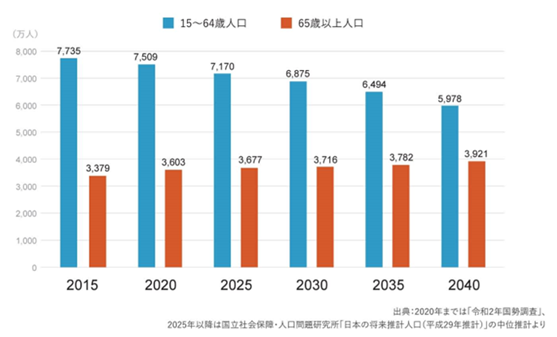

人口減少社会における最大の課題は、働き手世代の急減です。統計によれば、生産年齢人口は2025年の7,170万人から2040年には5,978万人へと、約1,200万人減少すると見込まれています。

① 外国人労働者の受け入れについて

外国人労働者の受け入れ拡大は、しばしば人手不足解消の切り札と見なされます。しかし、人口減少によって不足するのは「働き手」だけではなく「消費者」でもあります。売り先が減少していく中で、供給体制だけを強化しても根本的な解決にはなりません。

さらに、外国人が日本の労働力不足を大規模に補う可能性は高くありません。国連の「潜在扶養指数」をみると、2050年までに欧州、東アジア、東南アジアの多くの国々で高齢化が進行し、指数は「2」を下回ると予測されています。つまり、各国自身が少子高齢化問題に直面し、日本が期待するほどの人材を送り出せる状況ではなくなるのです。

潜在扶養指数とは、高齢者1人を支える現役世代の人数を示す指標。日本は2020年時点で「1.8」と、調査対象国で最も低い値を示しています。

② 女性・高齢者の活躍について

次に「一億総活躍社会」として推進される、女性や高齢者の就労促進について考えてみましょう。

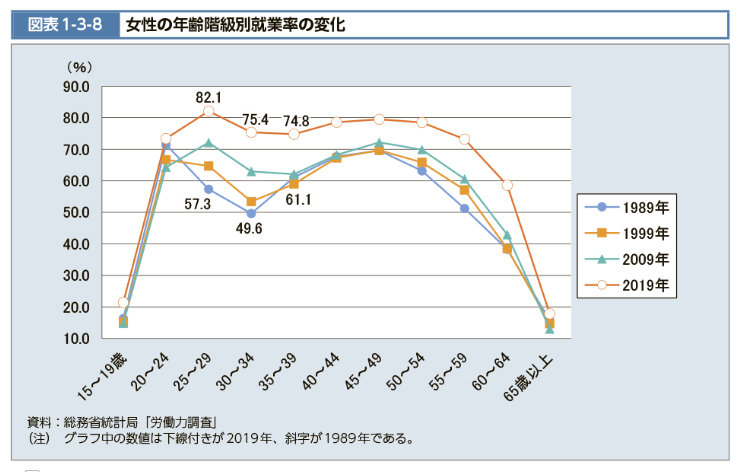

女性の社会進出は近年大きく進み、就業者数は3,000万人を超えています。かつて問題視された「M字カーブ」(30代を中心に就業率が落ち込む現象)も改善し、2019年には30~34歳で75.4%、35~39歳で74.8%と高い就業率を示しています。(出典:厚生労働省「女性の年齢階級別就業率の変化」2019年)

しかし、すべての職種に女性が進出できるわけではありません。体力を求められる仕事の一部は、依然として男性中心で担われています。

同様に、高齢者の就労も一定の効果はありますが、若い頃と同じ能力を発揮するのは難しい面があります。例えば警察官の場合、凶悪犯の逮捕には若手の力が必要ですが、交番での道案内や相談業務では高齢者の経験がむしろ強みになります。

参照:河合 雅司(2020)「未来を見る力―人口減少に負けない思考法」PHP研究所 P52

③今後の方向性について

女性や高齢者の活躍は重要ですが、それを「若い男性労働力の代替」と考えるのは現実的ではありません。働き手世代の減少幅に比べると、実際に労働市場に新規参入できる人数は限られています。

むしろ、彼らを「不足を埋める存在」ではなく、社会から一度離れていた人がそれぞれの強みや経験を生かして新たに価値を生み出す存在として位置付けるべきです。そのためには、就業を後押しする仕組みや環境整備を行うことこそが、政府や企業に求められる役割といえます。

(2)「人手不足はAIで解決できる」という誤解

日本の運送業は深刻な人手不足に直面しています。一方で、ネット通販の急拡大により輸送需要は年々増加しており、この問題は運輸業界のみならず国土交通省も強い危機感を抱いています。その解決策として注目されているのが、自動運転トラックやドローン配送といったAI技術です。すでに高速道路での自動運転実験が進むなど、技術開発は日進月歩で進展しています。

しかしながら、これらの技術が直ちに人手不足解消の切り札になるとは言えません。たとえば、自動運転トラックが物流拠点から荷物を届けたとしても、購入者が不在だった場合の確認や再配達の判断は誰が行うのか。また、高齢者宅に冷蔵庫や洗濯機を届ける際、設置や旧家電の回収といった付随作業まで自動化することは現実的に困難です。

同様に、自動運転タクシーの実用化も進められていますが、現状では「出発地と到着地をあらかじめ設定する」という限定的な運用にとどまっています。利用者が途中で乗降を希望しても、臨機応変に対応できる段階には至っていません。

つまり、AIが生み出す画期的な技術と、日本社会が抱える具体的な課題の間には「距離」が存在します。その隔たりを埋め、技術を現実の課題解決に結びつけるには、開発者と消費者の間に立ち、技術を使いやすい形に転換するイノベーターの存在が不可欠です。そして、新技術が一般に普及するまでには必然的にタイムラグがあることを、私たちは冷静に認識する必要があります。

3.経営とは拡大を目指すことではない

日本では長らく「企業は拡大再生産のために存在する」という価値観が支配的でした。売上高、シェア、従業員数といった規模を拡大することこそが経営の目的であり、「大きいことは良いことだ」という発想が成功モデルとされてきたのです。

しかし、人口減少社会においてはこの発想は通用しません。市場規模が縮小し続ける中では、昭和的な「生産拡大モデル」から脱却し、新しい発想で持続可能な成功モデルを確立する必要があります。

その手がかりは欧州に見いだせます。ドイツ(人口8,300万人)、フランス(6,600万人)、イギリス(6,600万人)といった主要国は、日本より人口が少ないにもかかわらず、豊かな暮らしを実現し、国際社会で大きな存在感を放っています。人口規模の小ささを必ずしも国力低下に直結させない経営・産業の在り方を示しているといえるでしょう。

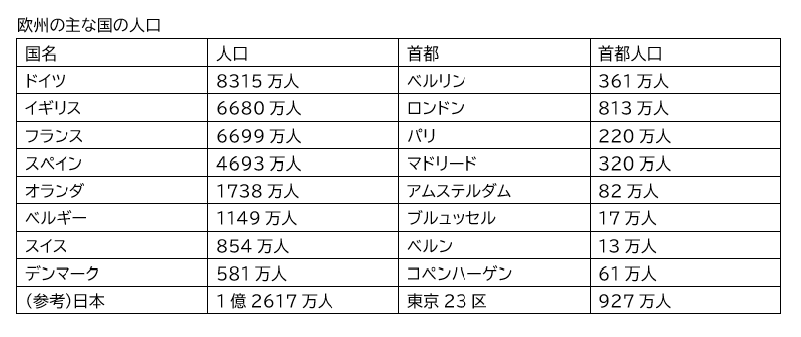

欧州の主な国の人口

日本企業はこれまで「薄利多売」の量的拡大を成功モデルとしてきました。高度経済成長期には有効だったこの手法も、今や内需の拡大は見込めず、労働力人口も減少する中では限界を迎えています。ここで求められるのは、河合雅司氏が主張する「戦略的に縮む」という発想です。

具体的には、複数の事業部門を持つ企業であれば、そのうちの1~2部門を「少量生産・少量販売」のモデルに移行させることが考えられます。また、日用品メーカーのように安価な製品を大量供給してきた企業こそ、高付加価値のブランド品を生み出す部門を立ち上げ、そこで得た利益を安価な製品づくりに循環させるという新たな経営モデルへの転換が必要です。

人口減少により市場規模が縮小すれば、日本のGDP全体も縮小傾向となるのは避けられません。しかし、一人当たりGDPを引き上げることができれば、国民の暮らしを向上させることは十分可能です。労働者一人当たりの生産性を高め、高付加価値型の企業を増やすことで、日本経済の落ち込みを和らげ、社会の変化を前向きに乗り越える道が開けるのです。

吉末直樹 (後編に続く)